2024年12月23日,“海上福州”战略实施30周年座谈会在位于马尾区的中国船政文化城举行。会议上指出,“海上福州”建设来源于习近平总书记30年前在福州工作期间结合地方特色而得出的战略构想。2025年2月14日,福州大学外国语学院“游福州探海迹,行闽地寻海韵”实践队从该座谈会出发,学习习近平总书记“海上福州”战略构想,探索福州海洋文化,推动福州海洋文化传播。

2025年1月26至27日期间,我院“游福州探海迹,行闽地寻海韵”实践队通过网络平台线上学习了“海上福州”座谈会精神。新时代背景下的福州海洋发展的核心词是“科技”。对此,省委常委、市委书记郭宁宁指出,“要以‘海上福州’战略实施30周年为新起点,聚焦产业强海、科技兴海、以港通海、开放活海、生态护海,扎实推进新一轮海洋经济高质量发展专项行动”,科技推动发展的重要性可见一斑。此外,郭宁宁也表示,要“深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神,深刻感悟习近平总书记经略海洋的气魄担当、陆海统筹的系统思维、开放包容的胸怀格局、人海和谐的价值追求。”通过对“海上福州”座谈会的深入学习,本实践队队员认为,结合今史、兼顾陆海、顺应自然、尊重文化是在进行本次社会实践活动时需要时刻牢记的精神原则。我们得出结论:“科技”是产业发展动力源泉,“文化”是海洋经济发展之根。后续的线下实践活动将围绕本精神展开。

2025年2月13日,本实践队抵达福州马尾,展开线下学习,参观“两马”非遗灯会。本次灯会主题为“四海升平,两马同心”,拥有六个主题展区,设计130余组中大型灯组,以高达9米的女神妈祖花灯为亮点,设有灵蛇、财神、佛跳墙、临水夫人、郑和下西洋等具有浓厚春节特色和福州滨海历史文化色彩的大小灯组,精彩体现八闽文化。除花灯之外,展区内还有八家将、官将首、剪纸等非遗文化表演和非遗年货集市,现场人头攒动。本次元宵灯会是科技与文化的有机结合,花灯制作需要运用合适的技术手段,而花灯主题和内容则发源于福州特色的滨海文化,在满足游客文化需求的同时带动了周边夜色经济。

图为本实践队参观的非遗灯会实景 杨城艳 供图

在本次灯会参观中,本实践队成员深刻认识到,要发挥我国超大市场优势、发展福州海洋和旅游经济,其重点应是深入挖掘福州滨海文化内涵、结合时代文化需求,利用科技手段扩大文化-产品-消费路径,延长文旅产业链,进而实现本地文化的创新性发展。

2025年2月14日,本实践队成员来到中国船政文化博物馆进行了实地考察。走进中国船政文化博物馆,我们仿佛穿越回了那个风雨飘摇的年代。博物馆内陈列的船政学堂模型、老照片和文献资料,让本实践队对这段历史有了更直观的认识。最令人震撼的是“万年清”号军舰的模型,它是中国第一艘自制的蒸汽动力军舰,见证了近代中国海军的起步。在参观过程中,本实践队成员特别注意到船政学堂的课程设置,不仅有西方科学技术,还注重实践操作。这种“学以致用”的教育理念让本实践队成员们深受启发。作为大学生,本实践队成员深刻体会到理论与实践结合的重要性。这次参观让本实践队成员感受到,船政精神不仅仅是历史的记忆,更是一种激励前行的力量。它提醒人们,面对困难时应勇于创新,面对责任时应敢于担当。

图为本实践队参观中国船政文化博物馆 杨城艳 供图

此外,本实践队成员还在中国船政文化博物馆欣赏了“最忆船政”演出,包含一系列与福建船政文化有关的节目表演。此次活动通过音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术形式,展现了船政文化的丰富内涵与独特魅力。活动开场随的一幕《少年歌声》,以今日之少年,对话了百年前的少揭示了船政文化诞生于马尾的原因。戏剧表演《战火忠魂》则通过生动的叙事,隐喻了中华民族在近代时期遭受的惊涛骇浪。此次视听盛宴不仅让实践队成员身临其境地感受了福建船政文化,还加深了对中国近代史的印象。通过艺术与文化的结合,活动成功传递了“铭记历史,展望未来”的理念,为实践队的船政文化探索之旅增添了深刻的意义。

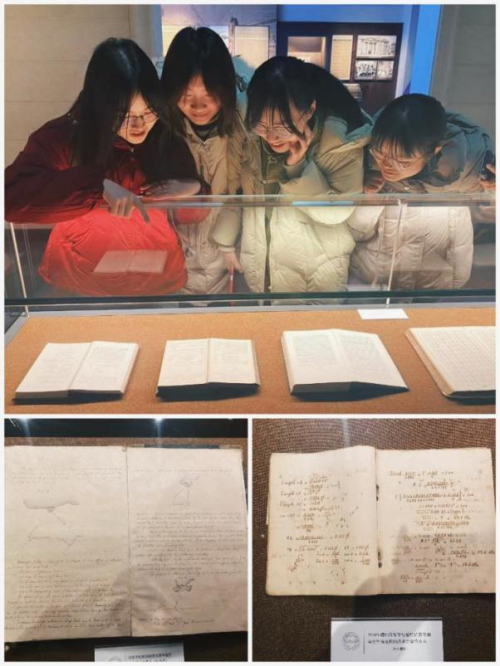

为了进一步探索福州船政的历史,本实践队成员还前往位于福州的马尾造船历史陈列馆和福州马尾船政衙门,开启了一场穿越时空的造船历史探索之旅。作为中国近代造船工业的发源地,马尾造船厂承载着厚重的历史与文化,陈列馆通过丰富的文物、模型和图文资料,生动展现了中国近代造船工业的发展历程。陈列馆内展出了大量珍贵的历史文物,如造船工具、设计图纸、船政学堂的教材等。这些实物不仅展现了当时先进的造船技术,也体现了船政学堂“学以致用”的教育理念。此次参观让实践队深刻感受到马尾造船厂在中国近代化进程中的重要地位。在福州马尾船政衙门中,我们也更详细地了解到了中国近代海军的发展。站在沈葆桢手书“以一簣为始基,自古天下无难事”的楹联前,我们深刻体悟到:从“万年清”号劈波斩浪的蒸汽轮机,到当代航母编队的深蓝航迹,中国海权意识的觉醒与技术自强的脉络在此清晰可辨。通过这次活动,实践队成员对福州马尾的造船历史有了更深入的了解,同时也激发了传承船政精神、投身国家建设的责任感。

图为本实践队成员欣赏福州马尾船政衙门航船模型 杨城艳 供图

在船政衙门复原的议事厅“开物成务”匾额下,我们仿佛听见沈葆桢与法国工程师日意格争论造船技术的激辩;博物馆《最忆船政》演出中,全息投影重现的“扬武号“沉没场景,让林永升殉国的呐喊刺痛着每个人的心;元宵夜马江畔以船政铁锚为骨架的“苍龙号”花灯旁,是马祖乡亲带来的“两岸同源”灯组用贝壳镶嵌出闽江与妈祖像,这次实践的经历串在一起,让我们实践成员读懂了“福州船政”这本书。

图为本实践队成员在福州马尾船政衙门前的合影。杨城艳 供图

此次实践活动,以“寻根船政文脉 激扬海洋情怀”为主线,将历史寻访、政策研习与文化浸润深度融合,生动诠释了“海上福州”战略的实践内涵。通过实地观摩见证中国第一艘千吨级轮船建造的轮机厂文物,我们触摸到了“爱国、科学、创新、图强”的船政精神基因,这正是“海上福州”座谈会提出的“科技兴海、开放活海”战略的历史注脚。在“两马同春闹元宵”的璀璨灯火中,非遗技艺与现代光影的碰撞不仅延续了闽江口百年通商口岸的文化记忆,更印证了座谈会倡导的“以文塑旅、以旅彰文”的文旅融合路径。在“海上福州”战略实施30周年之际,我们当以船政先贤“以一簣为始基”的开拓精神为指引,既要做海洋文化遗产的守护者,通过数字化手段活化船政文献;更要成为海洋文化传播的践行者,通过数字技术,宣扬福建海洋文化。正如座谈会上指出的“海洋强国建设需要代际传承”,我们将以此次实践为起点,在构建陆海统筹、人海和谐的新发展格局中,书写属于新世代的蓝色华章。(通讯员:谢慧乐、吴璐熠、陈雯萩、杨城艳、陈怡宁)